搞定相关性分析:用对这5种热图就行了

在生信分析、临床统计或分子实验数据处理中,相关性分析几乎无处不在。无论你是在研究基因表达与免疫细胞浸润的关系,还是探索代谢物与临床指标之间的联系,一张高质量的相关性热图,往往能让你的科研成果“一图胜千言”。

但问题是——

相关性热图到底该怎么选?

各种配色、聚类、显著性标记怎么看?

不同软件绘出来的热图为什么差这么多?

别慌!今天我们就来一次**“热图进阶全攻略”,手把手带你了解生信分析中最常用、最实用的五类相关性热图类型**,并告诉你——每种热图该用在什么场景、怎么做才高级。

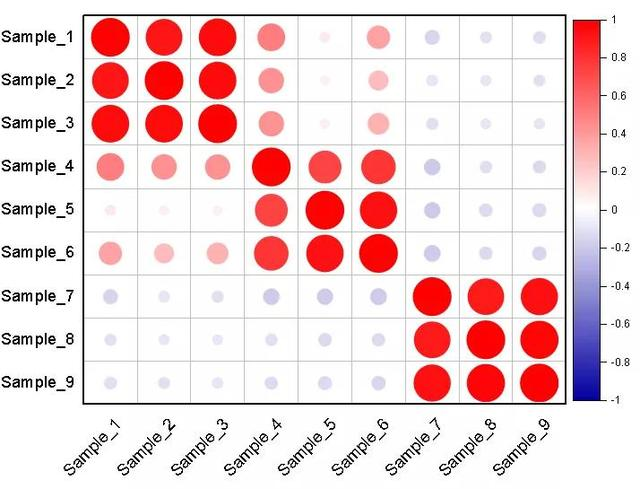

一、基础款:皮尔森/斯皮尔曼相关系数矩阵热图

这是最常见的相关性热图类型,几乎是所有科研文章的入门级标配。

🧩 适用场景

- 探索多个变量(如基因、代谢物、免疫细胞)之间的整体关系

- 展示样本之间的表达相似度

- 初步筛选高相关指标

💡 技术要点

- 常用函数

- R语言:cor()(可选Pearson/Spearman),配合corrplot或pheatmap绘图

- Python:pandas.DataFrame.corr() + seaborn.heatmap()

- 关键参数设置

- method = “pearson”:线性关系

- method = “spearman”:非参数、稳健性强

- cluster_rows = TRUE:层次聚类展示相似模式

- display_numbers = TRUE:在格子中显示r值

- 色彩选择

- 常用调色板:RdBu, PuOr, coolwarm

- 建议中性颜色代表r=0,正相关用暖色,负相关用冷色

🎨 示意风格

一张红蓝渐变、带聚类树的方形矩阵图,左上角与右下角对称。

✅ 优点

直观、通用、可扩展。

⚠️ 缺点

难以体现显著性水平和复杂层次信息。

二、增强款:带显著性标记的相关热图

有时,仅仅展示r值还不够。你需要告诉读者,这些相关性到底有没有统计学意义。

🧩 适用场景

- 论文发表时展示统计严谨性

- 对比显著 vs 不显著的关系

💡 技术要点

- 添加显著性标志

- R语言可用corrplot的p.mat参数(结合Hmisc::rcorr()生成p值矩阵)

- 设置insig = “blank”或pch = “*”, p.mat < 0.05显示星号

- 绘图技巧

- 用空白或灰色隐藏不显著格子

- 使用不同星号表示显著性:* <0.05, ** <0.01, *** <0.001

- 代码示例

- corrplot(cor_matrix, method=”color”, type=”upper”,

- mat=p_matrix, sig.level=0.05, insig=”blank”)

🎨 示意风格

格子中有星号标记显著性,颜色反映r值,非显著区域留白。

✅ 优点

兼具美观与严谨,最常用于发表级图表。

⚠️ 缺点

当变量很多时,星号会堆叠显得杂乱。

三、聚类款:层次聚类 + 热图组合

单纯的r值并不能揭示复杂关系,而聚类分析可以帮助我们从整体上理解数据模式。

🧩 适用场景

- 基因表达、代谢组、微生物群落等多变量数据

- 想展示“哪几组变量聚在一起”

💡 技术要点

- 常用函数

- R语言:pheatmap() 或 ComplexHeatmap

- Python:seaborn.clustermap()

- 关键参数

- scale = “row”:行标准化,突出相对变化趋势

- clustering_method = “ward.D2″:常用层次聚类算法

- annotation_row/col:添加分组注释

- 图形解读

- 树状图显示相似性层次结构

- 热图颜色展示相关程度

🎨 示意风格

左侧与顶部附带树状聚类结构的彩色热图。

✅ 优点

能发现潜在分组关系,非常适合“探索性分析”。

⚠️ 缺点

聚类方法不同可能影响结果,需明确算法。

四、双变量可视化款:带散点 + 热图混合图

当变量较少时(例如10×10以内),可以用更具交互性的**“相关性散点+热图组合图”**。

🧩 适用场景

- 样本量较少但变量重要

- 需要直观展示相关趋势(如线性或非线性)

💡 技术要点

- 推荐工具

- R语言:GGally::ggpairs()

- Python:seaborn.pairplot()

- 图形特征

- 主对角线显示变量分布

- 上三角为r值热图

- 下三角为散点图带拟合线

- 技巧

- 可结合分组变量(hue或color)增强信息密度

- 设置透明度避免点重叠

🎨 示意风格

矩阵式布局:每对变量都有一个散点或相关值。

✅ 优点

信息量丰富,可展示趋势、显著性、分布一体化。

⚠️ 缺点

变量过多会导致图像冗余。

五、高级可视化款:相关网络热图(Correlation Network Heatmap)

当你面对的是几十上百个基因或代谢物时,单纯的方阵已难以解释复杂关系,此时就需要——网络型热图。

🧩 适用场景

- 多组学整合分析

- 模块识别(如WGCNA共表达模块)

- 探索关键节点和调控关系

💡 技术要点

- 构建步骤

- 计算相关矩阵(Pearson/Spearman)

- 设定阈值(如 |r|>0.6, p<0.05)筛选显著相关对

- 使用igraph或Cytoscape可视化网络结构

- 热图形式

- 同时展示模块间相关性(如MEs correlation heatmap)

- R语言可用WGCNA::labeledHeatmap()生成模块热图

- 视觉优化

- 色彩反映相关方向与强度

- 方格大小或透明度代表显著性

🎨 示意风格

模块化方块分布、色彩分明、带有显著性标识。

✅ 优点

结构清晰、可展示系统层级关系,是高水平文章常用图。

⚠️ 缺点

绘制复杂、参数敏感。

📊 如何选择适合你的热图?

| 目标类型 | 推荐热图 | 工具 | 特点 |

| 简单探索 | 基础相关热图 | corrplot/pheatmap | 快速、简洁 |

| 论文展示 | 显著性标记热图 | corrplot + p值矩阵 | 严谨、美观 |

| 模式发现 | 聚类热图 | pheatmap / ComplexHeatmap | 可揭示分组关系 |

| 小样本可视化 | 散点+热图混合图 | GGally / Seaborn | 丰富直观 |

| 多组学整合 | 网络热图 | WGCNA / Cytoscape | 高级表达 |

🎯 实战小结:提升热图质量的三大秘诀

- 先清洗数据再算相关

异常值会极大影响r值!请先去掉异常点或使用稳健相关系数(如biweight midcorrelation)。 - 色彩是信息传达的关键

避免刺眼的纯红纯蓝,推荐使用感知均匀调色板(如viridis、coolwarm)。 - 加注释让图更“说话”

用分组条、星号、聚类树、数值标注等方式,让图既美观又有解释力。

✳️ 写在最后

相关性热图不仅仅是展示结果的“图形工具”,更是数据逻辑的“视觉表达”。

一张好热图,能让评审一眼看出你的结果有条理、可信赖、有故事。

所以,下次再做生信分析时,别再随便扔个corrplot()了。

选对热图类型、搭配合适参数,你的图不止漂亮,还能“说服人”。