警惕!两大“断崖年龄揭秘44岁与60岁,疾病风险悄然攀升的转折点

在探讨人体衰老的奥秘时,一个常见的比喻是将之视为机器磨损的渐进过程,或是秋日落叶的骤然变化。然而,科学界对此提出了多样化的见解。一方面,有人认为衰老是分阶段进行的,从皮肤初现细纹到机能全面下降的逐步演变;另一方面,有研究揭示,通过血浆蛋白质组学的深入分析,衰老并非平稳推进,而是在34岁、60岁、78岁这三个特定年龄点上,血液中蛋白质的显著变化预示着生理状态的巨大转折。如今,随着大数据与人工智能技术的飞跃,我们对衰老机制的理解迈入了新纪元。Nature Aging杂志上的最新研究,借助多组学数据的挖掘,为我们构建了一个多维度的衰老认知框架。

本项研究精心选取了108位参与者(其中女性占比51.9%),年龄跨度从25岁至75岁不等,平均身体质量指数(BMI)为28.2 kg/m²,对他们进行了长时间的跟踪观测,中位数跟踪时长为1.7年,最长则达到了6.8年之久。

研究过程中,科研团队每3至6个月定期收集每位参与者的多样化生物样本,涵盖了血液、粪便、皮肤拭子、口腔拭子及鼻拭子等,以确保数据的全面性和代表性。随后,运用前沿的多组学分析技术,如转录组学、蛋白质组学、代谢组学、细胞因子检测以及多部位微生物组分析等,对这些生物样本进行了深入剖析。

本研究的显著优势在于其数据集的高度综合性和深度,特别是通过采集每位参与者多个时间点的样本,构建了一个纵向的多组学数据体系。这一设计相较于传统的单一时间点、单一组学的横断面研究,极大地提升了结果的时效性与稳健性,使我们能够更准确地捕捉到人体随时间和环境变化而发生的动态生理与病理过程,为深入理解人体衰老、疾病发生发展机制以及个性化医疗策略的制定提供了强有力的支持。

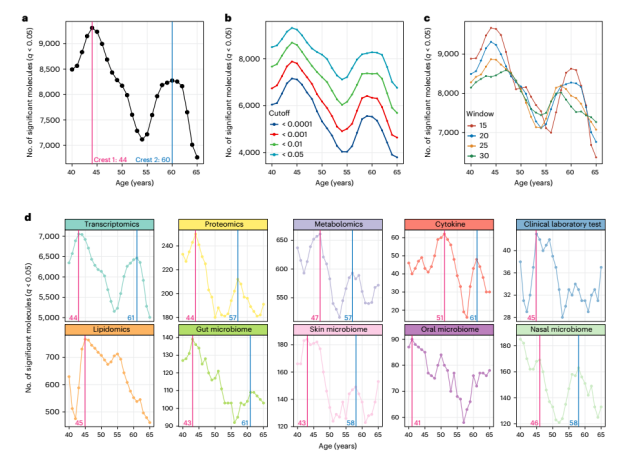

大多数分子和微生物在人类衰老过程中经历非线性变化。

研究的核心分析揭示了衰老过程中一个引人注目的现象:仅有少数分子(约6.6%)遵循着线性的变化轨迹,而绝大多数(约81.0%)则展现出至少在一个生命阶段内的非线性波动。这种非线性变化不仅在各组学数据类型间高度一致,还表明这些分子的动态调整并非孤立或随机,而是紧密相连,共同映射出特定年龄阶段下生物学功能的深刻变迁。

尤为显著的是,通过聚类分析技术,研究团队锁定了两个关键的分子变化转折点——44岁与60岁。这两个年龄节点标志着分子变化模式的显著跃迁,同时预示着功能状态和疾病风险的重要转折。具体而言,44岁左右,与免疫调节、碳水化合物及脂质代谢紧密相关的分子活动出现显著调整,可能与心血管疾病风险的增加及酒精代谢效率的下降相关联;而60岁则见证了免疫功能的急剧衰退,以及心血管、肾脏疾病与2型糖尿病风险的大幅上升。

分子和微生物在衰老过程中的波动。

此外,研究还意外地发现,涉及基因组稳定性与基因表达调控的三个关键途径(包括双链断裂修复的正调控、肽基-赖氨酸乙酰化、组蛋白乙酰化)同样展现出非线性的变化特征。这些途径揭示了人体DNA修复能力在50岁前逐渐增强,随后在50至56岁之间急剧下降,直至75岁左右趋于稳定。

本研究不仅巩固了衰老过程非线性特性的认知,还通过多组学数据的深度挖掘,精准描绘了衰老过程中的具体模式、关键转折点及潜在的生理波动,为揭示年龄相关疾病的机制提供了宝贵的洞见。特别是44岁与60岁这两个分子变化的关键年龄,对于疾病预防、健康管理及老龄化社会的医疗策略制定具有深远的指导意义。未来的研究需要进一步验证这些发现,并可能需要纳入更大的样本量来捕捉衰老的全部复杂性。相信在不久的将来,我们能够更加精准地预测和干预衰老进程,从而提高人类的健康水平和生活质量。

图片均来源于网络