微生物群:未来5-10年医疗诊断与治疗的革命性突破

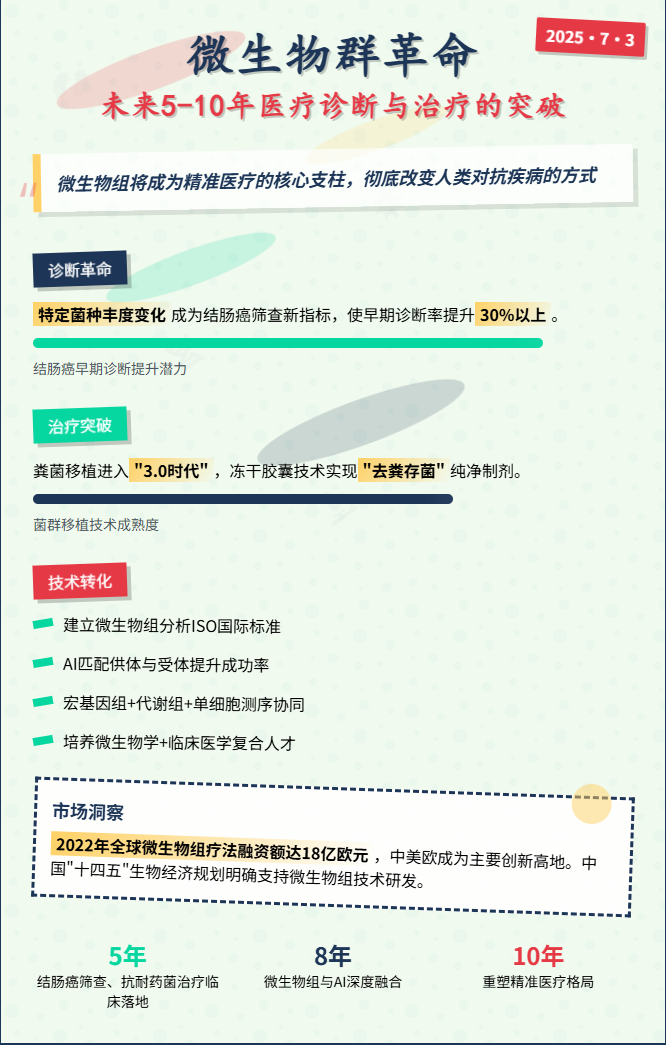

在精准医疗与个性化健康管理浪潮席卷全球的当下,微生物群(Microbiome)正从实验室走向临床,成为改变疾病诊断与治疗范式的核心力量。最新研究显示,微生物群的诊断和治疗应用有望在未来5-10年内全面落地,尤其在结肠癌筛查、肿瘤免疫治疗预测、抗耐药菌感染等领域,将率先突破技术转化瓶颈,开启医疗新纪元。

一、诊断革命:微生物群作为“健康晴雨表”

1. 结肠癌筛查:从“被动治疗”到“主动预防”

结肠癌是全球第三大常见癌症,早期筛查是降低死亡率的关键。传统粪便潜血试验(FIT)灵敏度有限,而微生物群检测可提供更精准的预警信号。研究表明,具核梭杆菌(Fusobacterium nucleatum)、产肠毒素脆弱拟杆菌(ETBF)等特定菌种的丰度变化,与结肠癌发生风险高度相关。未来5年内,基于微生物群的筛查模型将指导FIT阳性者进行结肠镜检查,使早期诊断率提升30%以上,每年挽救数百万生命。

2. 肿瘤免疫治疗预测:精准匹配“幸运患者”

免疫检查点抑制剂(如PD-1/PD-L1抑制剂)已改变癌症治疗格局,但仅20%-40%患者响应。微生物群是决定疗效的“隐形开关”——肺癌和黑色素瘤患者的肠道菌群组成(如双歧杆菌、嗜黏蛋白阿克曼氏菌)与治疗反应显著相关。通过检测微生物特征,医生可筛选出最可能从免疫治疗中获益的患者,避免无效治疗带来的经济负担与副作用。

3. 炎症性肠病鉴别诊断:从“经验用药”到“靶向治疗”

溃疡性结肠炎(UC)与克罗恩病(CD)症状相似,但治疗方案迥异。微生物群检测可区分两者:UC患者肠道中拟杆菌门减少、变形菌门增多,而CD患者则表现为厚壁菌门与放线菌门失衡。未来,微生物诊断将替代部分侵入性检查(如肠镜),实现快速、无创的精准鉴别。

二、治疗突破:从“一刀切”到“个体化微生态干预”

1. 微生物联合体:粪菌移植的“3.0时代”

传统粪菌移植(FMT)因供体差异大、操作不规范而受限。新一代技术通过精准配型、冻干粉剂型与胶囊递送,实现“去粪存菌”的纯净制剂。例如,深圳君常怡生物开发的冻干胶囊技术已用于治疗艰难梭菌感染,并首次实现菌群移植联合免疫疗法治愈晚期直肠癌。未来5年,微生物联合体将覆盖更多适应症,如自闭症、代谢综合征等。

2. 噬菌体疗法:抗耐药菌的“精准导弹”

多重耐药菌(如克雷伯菌、铜绿假单胞菌)已成为全球健康威胁。噬菌体可特异性识别并裂解致病菌,且无耐药风险。2024年,美国FDA批准首款噬菌体鸡尾酒疗法用于治疗耐药性尿路感染,标志着噬菌体从“实验室奇兵”走向临床主流。未来,噬菌体将与抗生素联用,重塑抗感染治疗格局。

3. 工程化益生菌:从“保健补充”到“活体药物”

通过基因编辑技术,益生菌可被改造为“智能药物工厂”。例如,合成生物学公司Synlogic开发的SYNB1891工程菌,可在肿瘤微环境中分泌STING激动剂,激活免疫系统攻击癌细胞。另一类工程菌可降解肠道毒素(如氨、氧化三甲胺),用于治疗肝性脑病和心血管疾病。未来10年,工程化益生菌将覆盖慢性病管理、肿瘤辅助治疗等场景。

三、技术转化:从“科学假设”到“临床落地”的跨越

1. 标准化与跨学科合作:打破转化瓶颈

微生物组临床应用面临三大挑战:生物学复杂性(因果关系难确定)、方法学差异(缺乏统一检测标准)、后勤障碍(多中心研究匮乏)。解决方案包括:

- 统一检测标准:建立微生物组分析的国际共识(如ISO标准);

- 优化临床试验设计:采用AI匹配供体与受体,提升菌群移植成功率;

- 深化机制研究:结合宏基因组、代谢组与单细胞测序,解析微生物-宿主互作网络;

- 促进跨学科培训:培养兼具微生物学与临床医学知识的复合型人才。

2. 政策与资本助力:加速商业化进程

全球微生物组疗法市场正快速增长,2022年融资额达18亿欧元,中国、美国、欧洲成为主要创新高地。政策层面,中国“十四五”生物经济发展规划明确支持微生物组技术研发,美国FDA推出“微生物组疗法加速审批通道”,欧盟启动“人类微生物组计划2.0”。资本与政策的双重驱动,将推动微生物诊断与治疗产品在未来5年内密集上市。

四、未来已来:微生物医学的黄金时代

- 短期(5年内):结肠癌筛查、抗耐药菌治疗等场景将率先临床落地,菌群移植技术向“检测-治疗-维稳”全周期管理延伸;

- 中期(8年内):微生物组与AI、大数据深度融合,实现个性化微生态治疗;

- 长期(10年内):微生物组成为精准医疗的核心支柱,与免疫治疗、细胞治疗等领域联合应用,重塑疾病治疗格局。

微生物群的诊断和治疗用途已从科学假设迈向临床实践的临界点。对于医疗机构而言,提前布局微生物组检测与治疗技术,将抢占精准医疗的制高点;对于投资者而言,微生物组领域正涌现下一个“千亿级市场”;对于患者而言,更精准、更安全的诊疗方案正在路上。未来5-10年,微生物医学将彻底改变人类对抗疾病的方式——从“治疗疾病”到“管理健康”,从“通用方案”到“个体化微生态干预”。

参考文献

- Serena Porcari et al., The microbiome for clinicians, Cell (2025).

- 南京医科大学团队, Tumor microbiota of renal cell carcinoma affects clinical prognosis, Heliyon (2024).

- 中研普华产业研究院, 2025-2030年中国微生物技术行业市场深度调研及投资策略预测报告(2025).

- Gianluca Ianiro等, Microbiome-based diagnostics and therapeutics: Challenges and opportunities, Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology (2025).

- 深圳君常怡生物, 冻干菌群胶囊联合免疫疗法治愈晚期直肠癌案例, Clinical Cancer Research (2024).

- Synlogic公司, Engineered bacteria for cancer immunotherapy, Science Translational Medicine (2024).

- 专家综述, 微生物组诊疗应用的转化瓶颈与突破路径, Cell (2025).

- 基于人体微生物群的药物和诊断学市场报告, QYResearch (2024).