DBiT‑seq 多组学:微流控驱动 RNA+蛋白质空间测序

每一张染色切片都是凝固的生物剧场:形态是舞台,分子是台词。过去,我们能看到舞台却听不见台词;如今,一项名叫 DBiT-seq 的微流控技术正在让舞台和台词同步呈现。本文将带你走进这一空间多组学新范式。

——

一、空间“听觉”革命从哪儿来

2019 年以后,Visium、Slide-seq、MERFISH 等空间转录组技术相继问世,让 RNA 的分布第一次被“画”在组织坐标系里。然而它们大多只关注 RNA,蛋白等关键信号仍被遗漏,于是耶鲁大学 Fan 团队提出 DBiT-seq(Deterministic Barcoding in Tissue)——在一块固定切片上同时标记 mRNA 与蛋白,分辨率可达 10–50 μm,接近单细胞水平,为空间组学添上“多声部”。

二、微流控“双拼码”是怎样炼成的

切片预处理:组织可先用抗体-DNA Tag(ADT)染色,给目标蛋白加上带 poly-A 尾的“二维码”。

A 通道上阵:第一块 PDMS 芯片含 50 条平行微流道,分别注入 A1–A50 条形码。它们带有寡聚 dT,能与 mRNA 或 ADT 的 poly-A 区结合并反转录生成带空间坐标的 cDNA。

B 通道交叉:取下 A 芯片,垂直贴上 B1–B50 芯片,注入带 PCR 接头和生物素的 B 条码。A、B 在交叉网格原位连接,形成独一无二的 AB 坐标。

文库构建:裂解后用链霉亲和珠富集带生物素的片段,经扩增、测序,得到同时标记 RNA+蛋白的空间矩阵。

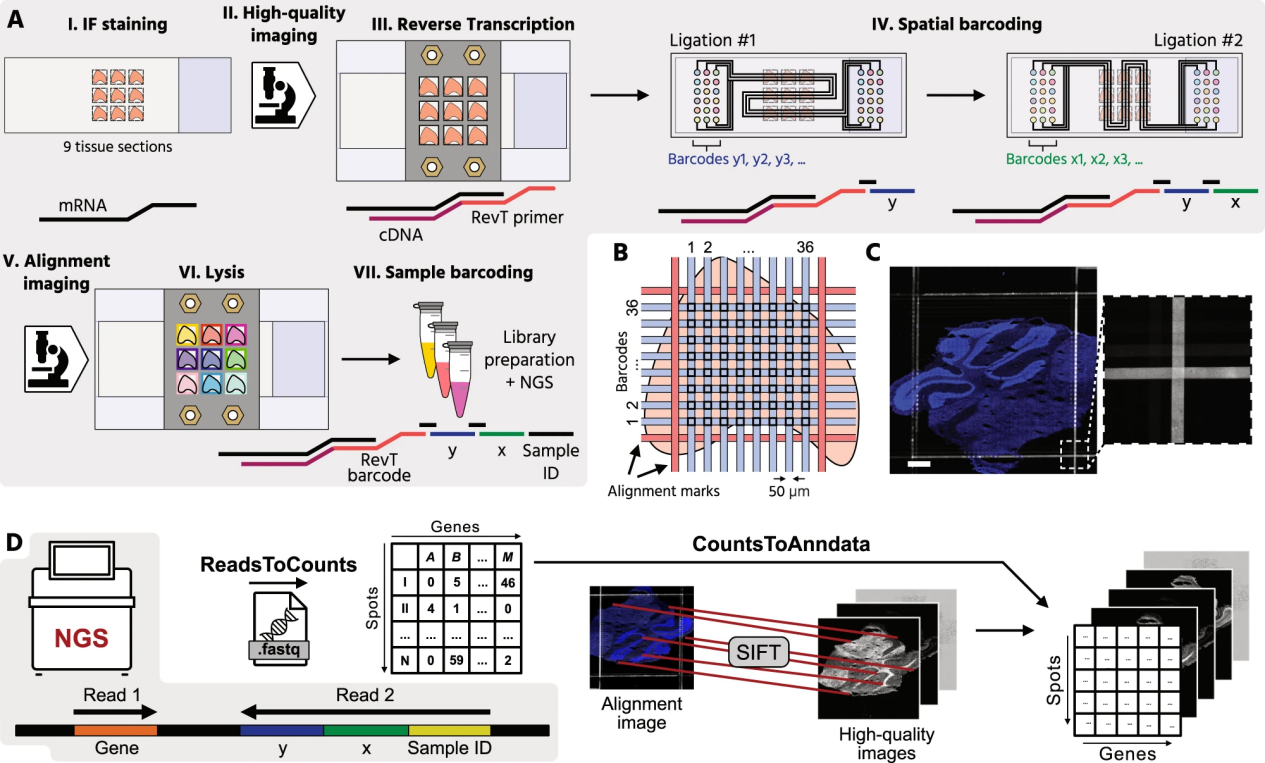

三、xDBiT:一次跑九片的并行升级

传统 DBiT-seq 一次只能处理一张切片,2023 年德国团队推出 xDBiT,把 PDMS 设计成 3×3 格子,九张切片并行跑,覆盖面积达 1.17 cm²。读数和基因检出数提升一倍,且配套开源分析流程,大幅降低批量实验门槛。

四、和同类技术比一比

Visium:spot 直径 55–100 μm,仅测 RNA;Slide-seq:珠子 10 μm,但蛋白缺失;MERFISH/ISS:分辨率最高却需昂贵成像系统。DBiT-seq 在成本、易操作和多组学维度上取得平衡,对固定组织兼容性也更好。

五、三个真实场景里的“多声部”

胚胎器官发生:研究者用 DBiT-seq 在小鼠 10.5 天胚胎上同时绘制 22 种蛋白与转录组,识别出肾小体、黑色素细胞前体等微结构,为发育谱系提供纵深坐标。

肿瘤免疫前沿:在乳腺癌模型中,引入 PD-1、CTLA-4 等 ADT,发现免疫细胞沿肿瘤边缘呈半月形聚集,蛋白层信息为免疫疗靶点定位提供了空间证据。

FFPE 临床档案重用:医院旧样本经轻度回收处理即可上机,病理科可用历史切片重建分子地图,辅助回顾性预后研究。

六、技术短板与破局方向

- 分辨率虽近单细胞,但 10 μm spot 仍可能含两细胞;

- 大面积组织需多次贴片拼图,流程仍然繁琐;

- 条码通道数量受 PDMS 加工限制,网格更细密尚待工艺升级。

未来的答案包括更窄微流道、自动化对准系统,以及把 ATAC、CUT&Tag 乃至代谢物条码引进同一平台,真正实现“空间全景多组学”。

七、给科研和临床的一点小贴士

- 做单细胞的团队可先跑 scRNA-seq,再用 DBiT-seq 驻留空间坐标,将离散簇映射回组织;

- 关注免疫治疗的医生可用 ADT 针对性标记检查点蛋白,评估局部免疫屏障;

- 大型病理库可选择 xDBiT 流水线式并行测序,快速建立多组学切片图库。

八、写在最后

空间转录组把组织切片变成了坐标系,但只有 RNA 的地图像黑白片;DBiT-seq 将蛋白彩色层叠进来,让每一个像素都同时响起 RNA 与蛋白的“和声”。当成本进一步下降、解析度再往细胞亚级迈进,病理学家、肿瘤学家、发育生物学家都会发现:显微镜下静默的图像终于拥有了声音。

下一次,当你拿起一张常规病理切片,不妨想象一下:在它的每一格 10 μm 的小方块里,正潜藏着一种可听见的分子旋律,等待新一代空间多组学技术把它播放出来。